材料と構造

材料と構造

暖かい家、健康に暮らせる家を実現させるには、先ず最初に、適切に処理をした材料を使い正しく設計された構造でつくられていることが必要です。

材料

県産無垢材を使用

最も理想的な木造住宅の建て方とは、家を建てる土地と同じ地場で採れた木を使用することです。地場の木材はその土地の風気に適したものですので、気候による木の「狂い」が生じにくい住宅をつくることができます。また、同じ風土で育った木はその土地特有の「菌」や「害虫」への抵抗を持っているため、腐食にも強いのです。

昔から、大工さんの間で「家は裏山で採れた木で建てよ」と言われてきたことも理解ができると思います。

木材の選別が長持ちする家づくりにもつながります。厳選された県産材を素材として

オノダでは製材から乾燥、プレカット、防腐防蟻処理まで全て自社で行っています。

木材の適切な処理

質の良い木材を使っていても、適切な処理をしていないと耐久性は劣化していきます。

処理その1.乾燥

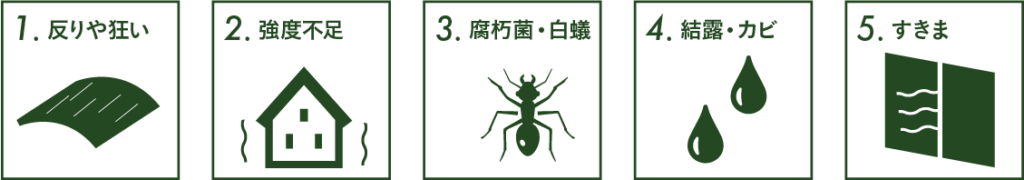

特に、適切な乾燥がなされていないと次のような悪影響が発生します。

1.反りや狂いの発生、2.強度の不足、3.腐朽菌の繁殖や白蟻の食害、4.壁内結露やカビの原因、5.住み始めたあとから木材が動くことによる断熱や気密の欠損。

このように、木材を適切に乾燥できているかどうかが住宅の性能を左右します。

当社では、素材を水分量選別し、それぞれの重量にあった乾燥工程を設定しています。

乾燥後、含水率や強度の測定を行い一定の値を持ったものだけが加工の工程に進みます。

オノダでは、乾燥処理に必要な熱源に、工場の端材を燃やしています。

化石燃料を使わず木屑だけで乾燥処理を行うには、排出される黒煙の対策が必要でした。それには、ボイラーヘの定量供給による安定燃焼が課題でしたが、装置の設置や独自の取り組みにより、2011 年には木材乾燥工程での灯油消費量ゼロを果たしました。

処理その2.加圧注入式防腐防蟻処理

不朽に強い樹種を使い、良く乾燥された木材を使用することは必須ですがそれだけでは長持ちする家づくりには不十分です。

そこで必要な処理が木材の「防腐防蟻処理」です。一般的には土台や柱の一部(地上1m程度の範囲)に薬剤を噴霧する「表面塗布」と呼ばれる処理を行います。しかし薬剤の安全性が高くなっている反面、効果期間が短く5年から10年程度で定期的な塗り直しが必要となります。

恵森では「加圧注入式防腐防蟻処理」という技術を採用しています。

プレカットされた木材を専用のタンクに入れ、圧力(減圧)をかけて薬液(マイトレックACQ)を木材に含侵させます。

表面的な処理とは異なり、木材の奥深くまで薬液が含侵することによって80年以上の防腐防蟻効果が期待されます。

また、プレカット(継手加工)された土台や柱を丸ごと防腐防蟻処理をするため、二度と塗り直しが出来ない継手部分や

基礎天板に乗る土台の裏側に至るまで、全てが安全に処理されます。

表面塗布処理は本来定期的な塗り直しが必要な処理方法ですが、現実として不具合を感じない限り塗り直しをしている

方はごく少数。しかし、腐朽や白蟻の食害被害は目に見えないところで進んでいることがほとんどです。

そのまま放置していると劣化はどんどんと進み、新築当初の耐震性能などは意味をなさなくなり大地震による倒壊の恐れ

さえ出てきてしまいます。

塗り直しをせず超長期的に防腐防蟻効果が期待できる加圧注入式は、リフォームの最大の原因である構造躯体の劣化を

防ぎロングサイクルコストの軽減にも繋がります。

住宅の寿命を決めるのはやはり健全な構造躯体である、ということがオノダの理念です。

処理その3.プレカット

オノダでは材料(丸太)の選別、皮むきから製材、乾燥、防腐防蟻処理、そしてプレカットまでを一貫して行っています。

先ずは打合せにより決定された図面を元に、邸別ごとに構造計算を行い、耐震等級3を取る為の確かな構造設計の計画を

作りあげます。

設計に対して次は、「木」を見極める熟練の職人の目によって厳選された素材を元に、高精度プレカット加工。

設計と人の技術と機械の精度を生かし、100年住まい続けられる頑強な構造躯体を造り上げます。

木材を他社から仕入れて工事を行う一般的な工務店とは異なり、家づくりにおいてもっとも大事な構造材からすべてを

自社で生産・管理することによって、より質の高い家づくりをオノダでは行っています。

【コラム】 プレカットとは?

建築用木材のプレカットとは、建築現場で使用する木材をあらかじめ必要なサイズや形状に切り揃えた状態で供給することを指します。

プレカットは、建築現場で木材を切り揃える必要がなくなるため、作業効率が向上し、建築工程の短縮やコスト削減につながります。また、プレカットされた木材は、精度が高く、建築物の品質向上にもつながります。

構造

基礎

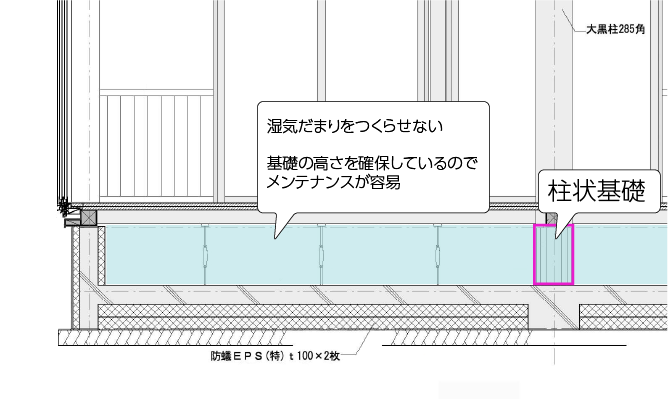

恵森では「柱状基礎工法」を取り入れています。

主な特徴は、1.立上りのないフラットな基礎構造であること。2.通風性能に優れ、床下空間に湿気だまりをつくらせないことがあります。

また耐震性を高める為に地中梁方式を採用しています。

さらに、床下の高さ(上図の青色部分)を確保する事により、メンテナンスを容易に行うことができます。

基礎断熱

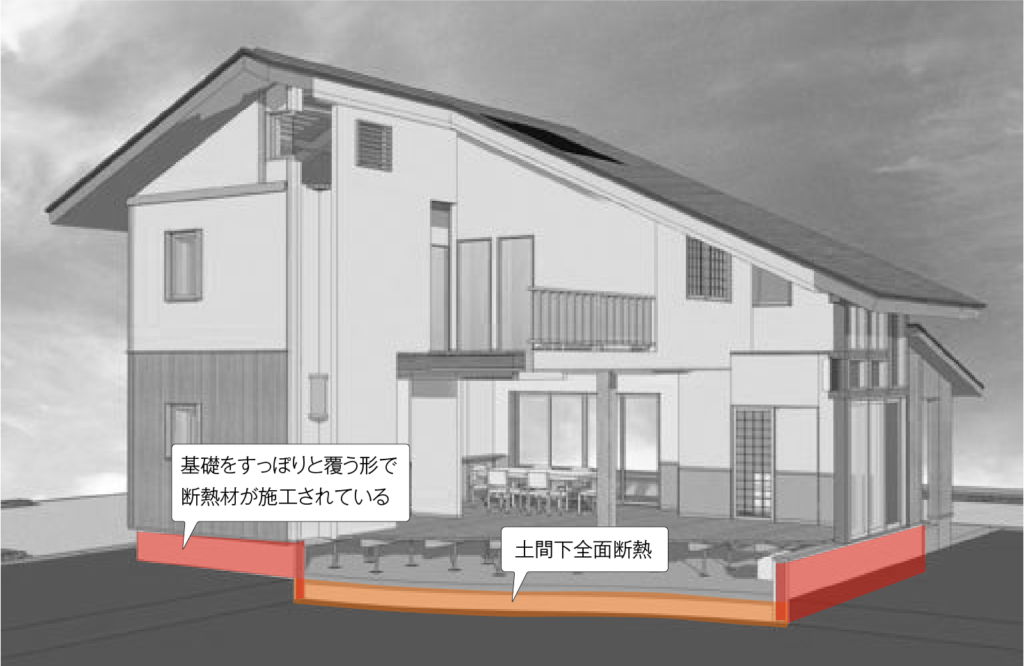

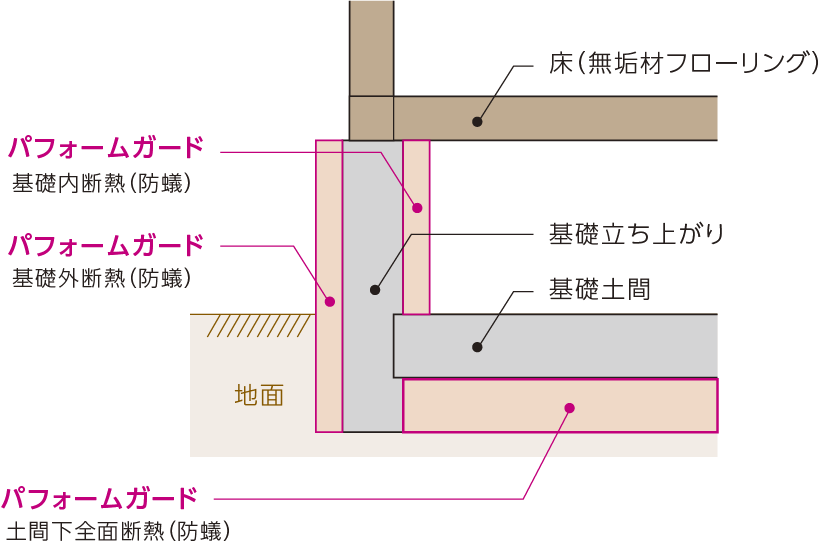

床断熱とは異なり、基礎をすっぽりと覆う形で断熱材が施工されています。これにより熱を逃がさない事はもちろん、地面からの湿気の立上りを防止し、床下結露を起こさせません。木材にとって最良の環境を再現しています。

また、断熱材がシロアリによって食害される被害に対しては、特許製法で製造される「パフォームガード」を採用することで防止をしています。

木材への「加圧注入式防腐防蟻処理」だけではなく、基礎から劣化を防ぐ工夫を行っています。

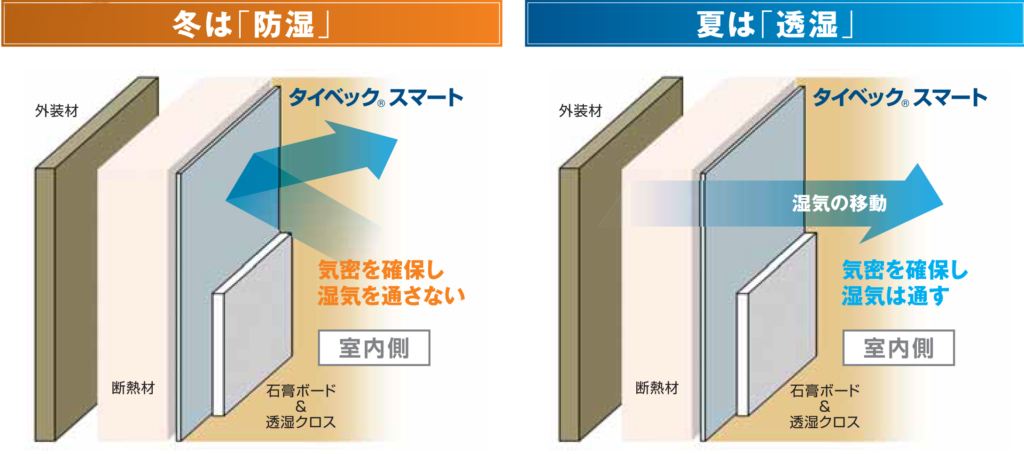

可変調湿気密シート

建物を「高気密」化にするには、気密シート等の施工が必須です。

一般的な気密シートは、建物の内側と外側の空気の流れを止め、気密性能を向上させるために使用されます。

気密性能を向上させる事によって、湿気の流入を防ぐとともに空気の移動による熱損失を軽減させる働きを持ちます。

しかし通常の防湿気密シートの場合、壁の中にラップを貼っている様な状態になってしまい、壁内結露(夏型結露)

の心配があることも事実です。

これを放置し続ける事によって壁内でカビの発生や木材の劣化、断熱材がダメージを受けるなどの恐れがあります。

岩手県のような寒冷地でも木材の乾燥が甘く、含んでいる水分の割合が高い場合や、高温多湿の夏場に壁内結露が発生するケースがあります。

恵森では、壁内結露への対策として、可変調湿気密シート「タイベック・スマート」を採用しています。「タイベック・スマート」空気中の水分が少ない冬場は湿気を通さず、空気中の水分が多い夏場は湿気を通します。気密をしっかりと確保し、省エネ性を高めながら、夏も冬も結露を抑制し、壁体内を常に健全な状態に保つ事によって住宅の耐久性を向上させます。